受験生やテストを控えた学生にとって大切なことは「勉強すること」である。しかし、いざ「勉強しよう」と思ってもやる気が起きなかったり、漫然とした勉強になりがちでお悩みの学生も多いのではないだろうか。そこで重要なのが勉強の計画の立て方だ。この記事は日本一周を3回実施し、旅行の計画法を用いたスケジュール法を用いて東京大学に合格した筆者が勉強のスケジュールの立て方を紹介する。

旅行のスケジュールの立て方(旅程表の作り方)

勉強計画の立て方を紹介する前に、まずは旅行の予定の立て方を紹介する。もちろん旅行日程の立て方には様々な流儀があり、これはその一つに過ぎないことを了承いただきたい。この記事では周遊型の旅行を念頭において紹介する。

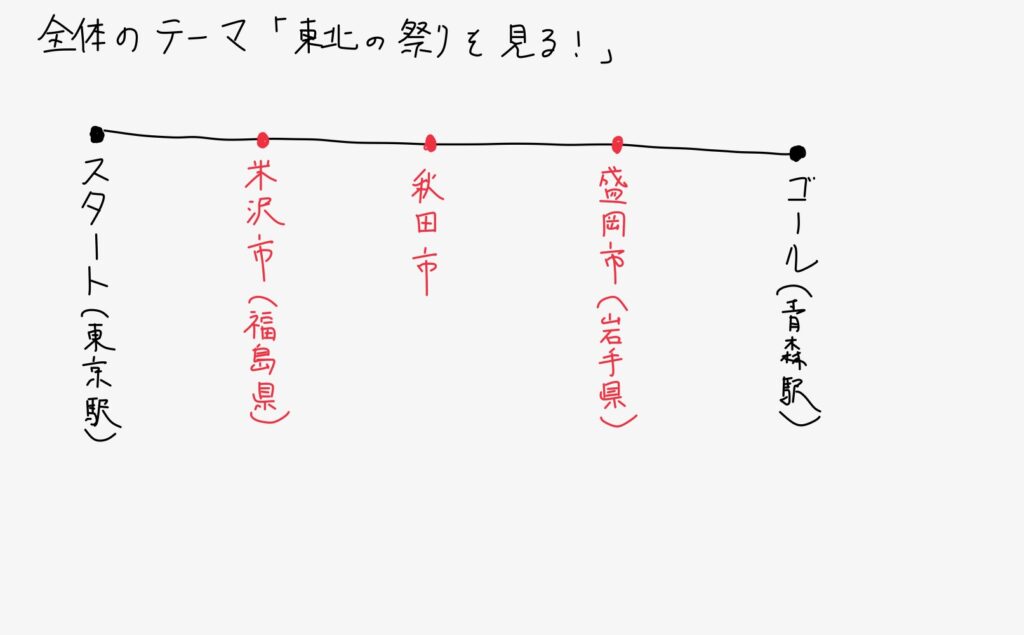

1, 旅のテーマを明確にする

まず旅行をする前にどのような旅行がしたいのかをイメージする必要がある。旅の目的を明確にするとはいっても、そんなにたいそうなことを掲げる必要はない。「温泉に入りたい」とか「カニが食べたい」とか「この列車に乗ってみたい」とかで良い。だが「ゆっくりしたい」といった抽象的なテーマを掲げると、その後の計画が非常に立てづらくなるので注意しよう。どのようにゆっくりしたいのか、どういう体験でゆっくりしたいのかなどを考えるのだ。

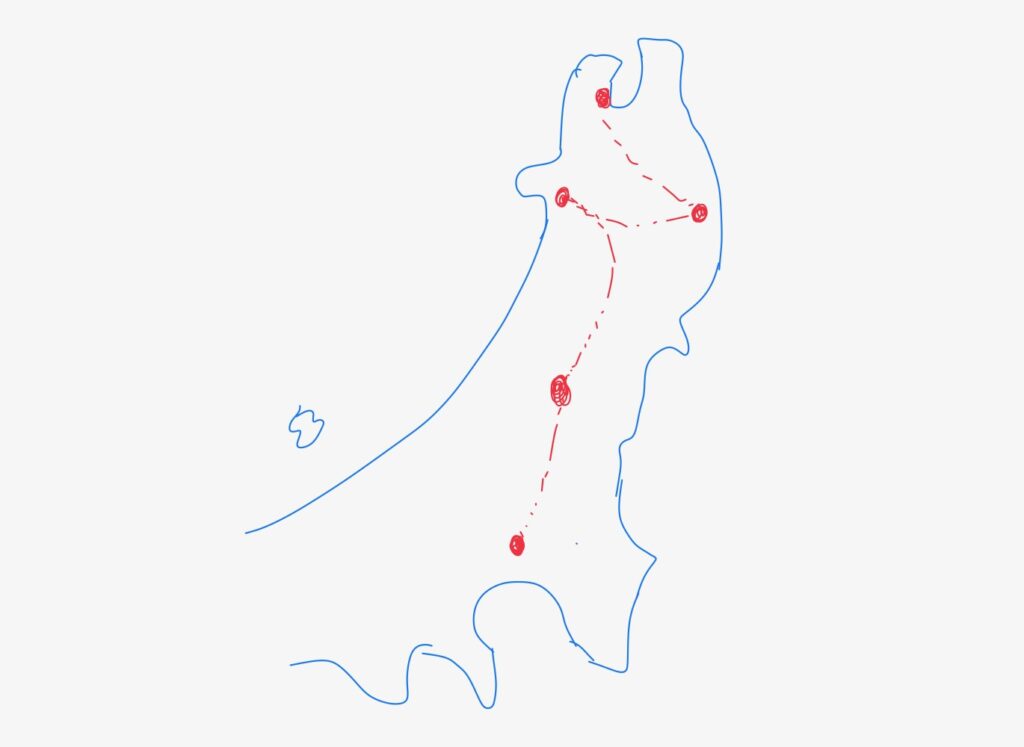

2, 旅行の出発地と目的地、最終到着地を決める

旅行の目的が決まったら、次に出発地と大まかな経由地点、最終到着地を決める。旅行会社が旅程表を作成する際などは行きと帰りで到着地が違うといった場合もあるが、自分で旅行日程を作成する場合、出発地と最終到着地は両方自宅になるだろう。スタートとゴールが決まったら次は旅の大まかな経由地点を決める。私が普段旅行を作成する際は大まかな経由地点として「宿泊地点」を決める。1泊2日の旅行であれば1地点、15泊16日の旅行であれば15地点の宿泊地が必要だ。地図をみたりガイドブックをみたり、旅館の案内を見たりしながら、1で決めた旅の目的に沿って宿泊地を決める。すると大まかなルートが見えてくるだろう。この大まかなルートが見えていないと、次にどこに向かえば良いのか考えづらく、旅程作成の難易度には雲泥の差が生じる。大事なステップなのだ。

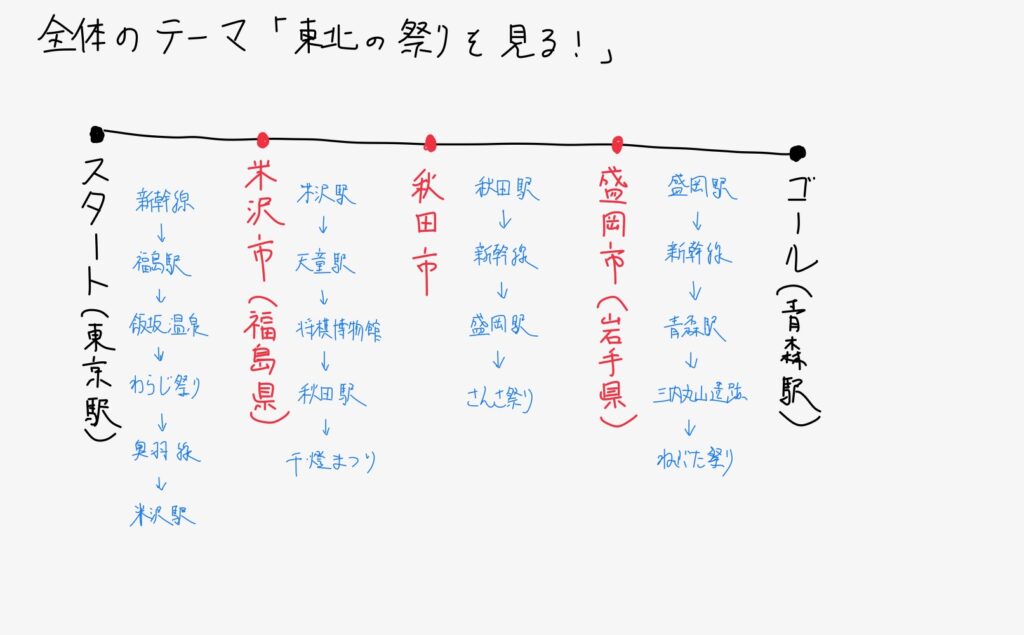

3, 日程の詳細を詰めていく。

大まかなルートが見えてきたら、次はその間を埋めていく。2で決めた経由地点の間のさらに詳細のスケジュールを考えていくのだ。おおまかなルート付近にあるスポットなどを調べ、行きたい場所をリストアップする。その後どの順番でそれらを訪問するのかや、旅行の目的に沿ってどれを取捨選択するのかなどを決める。この際、2の予定に無茶がある場合やもう少し見たい場所があるなどの場合は、宿泊地をずらすという方法もある。だが、旅行に慣れてくるとこういった機会は減ってくる。最初のうちは2と3を交互に繰り返しながら旅程を組むことになるだろう。

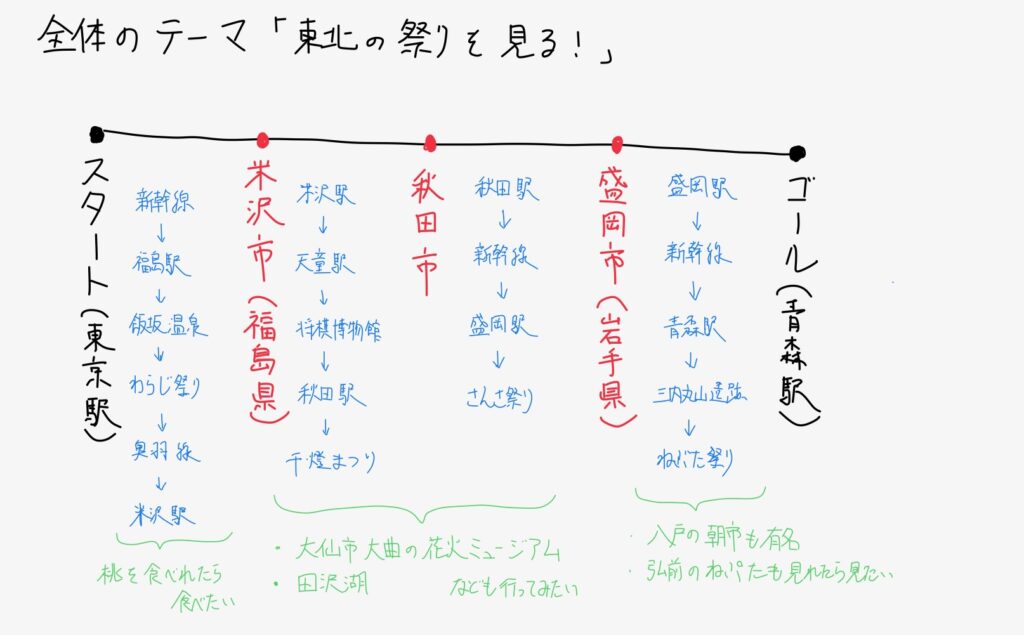

4, 日程のリスク管理をする

3でほぼ全ての旅行日程が完成しているが、ここからさらに考えなければならないのが、旅程が狂った場合だ。道路が渋滞して目的地に予定時刻通り到達できない場合もあれば、思ったより時間が余ってしまうこともある。そこでおすすめなのが「行けたらこの場所もいく」という場所を準備しておくことと、予定が狂った場合に埋め合わせをできるように余裕時間を設定しておくことだ。

また天気が悪かったりすることもある。一日中サーフィンの予定を入れていたのに雨が降って何もできなかったら悲しい。そういったリスクのある予定は把握し、代替手段をざっくりとでも考えておくことが有効だ。

5, 最終の調整をする

予定が決まったら、当日に備えてホテルやレンタカーの予約などを行う。また旅行日程が本当に遂行可能なのか、無理のないスケジュールとなっているか、逆に余裕すぎてつまらないスケジュールになっていないかなどを見直す。営業時間や定休日の確認も必須だ。

6, 旅程を実行する

旅行の日程を組むだけでは意味がない。旅行日程表は旅行を実際にやらなければただの紙切れだ。旅程表に沿って旅行を楽しもう。

だがどれだけ入念に準備しても、実際に旅行をしていたら想定外のことが発生することはよくある。そのような経験を通して、スケジュールの作り方を学んでいくのだ。旅行商品を作る人がエキスパートである所以がここにある。何度も日程を作ったり、添乗をしたりしながらより良い旅行を作っていくわけだ。

勉強スケジュールの立て方

勉強のスケジュールは上の旅行日程の立て方とほぼ共通している。各段階について旅行の日程作りの手順を対応をさせながらご覧いただきたい。

1, 勉強計画全体の目標を明確にする

まずはスケジュールを遂行した先にある目標を明確にするべきである。たとえば「模試でA判定を出す」「定期テストで微分の分野は完璧に解けるようにする」などといったものである。旅行計画のところでも述べたが、抽象的な目標では不十分だ。「勉強ができるようになる」といった目的は良いのだが、どうなったら勉強ができると言えるのか、その判断基準が不明瞭だ。目標を立てる際はそれがあとで判断可能か、具体的であるのかなどに気をつけよう。勉強においては各教科ごとに目標を立てることがおすすめだ。

勉強計画全体の期間の設定方法はさまざまであるが、ここでは概ね2ヶ月程度を想定する。自身で計画を立てる際はテストの間隔などに沿って設定するのがおすすめだ。

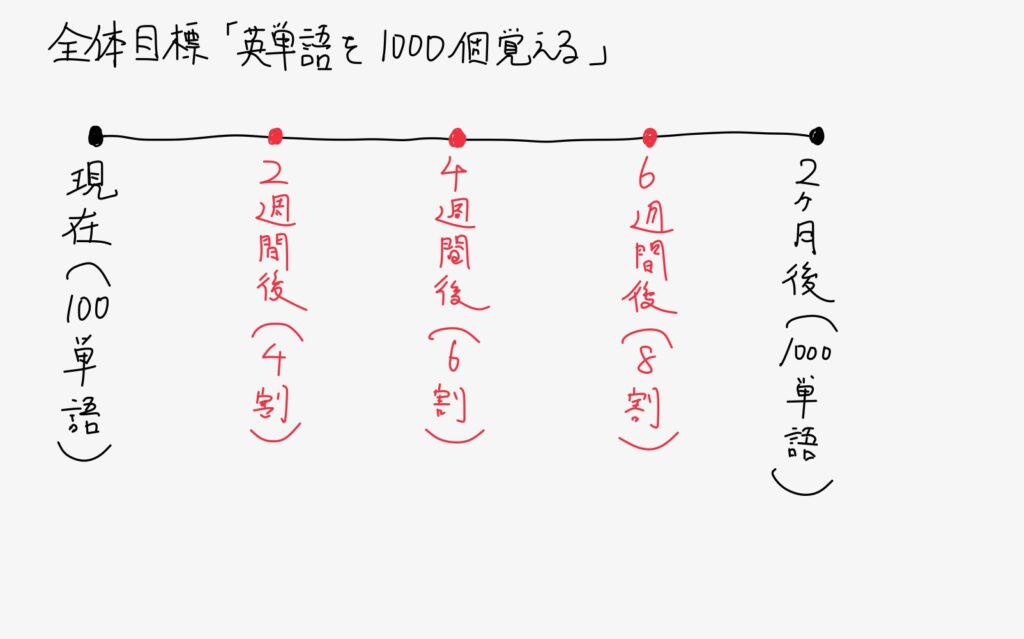

2, 勉強スケジュールの中間ポイントを設ける

旅行日程ではテーマを決めたあと出発地、到着地と宿泊地を決めた。勉強計画でも同じである。まずは現在どのくらいできるのか(出発地)を正しく分析し、最終的にどのような状態になれば良いのか(到着地)をイメージする。そしてそのゴールに至るまでの各時点でどのくらいの達成度を目指すのか、中間ポイントを設定するのだ。たとえば現在「英単語帳の単語が200個程度しか覚えていない」という状況であり、2ヶ月後には「英単語帳の単語を1000個全て覚える」という目標(ゴール)を設定したとする。この中間ポイントとして「2週間後には4割覚え、4週間後には6割覚え、1ヶ月半後には8割覚える」などを設定するのだ。

到着地は概ね1で各教科に対して設定した目標が該当するが、ぼんやりとしている場合はさらなる細分化した目標を当てはめることも効果的だ。「数学の偏差値を65以上にする」といった目標の場合は「確率」「関数」「統計」などの各分野に分けて到着地を設定するのが良い。

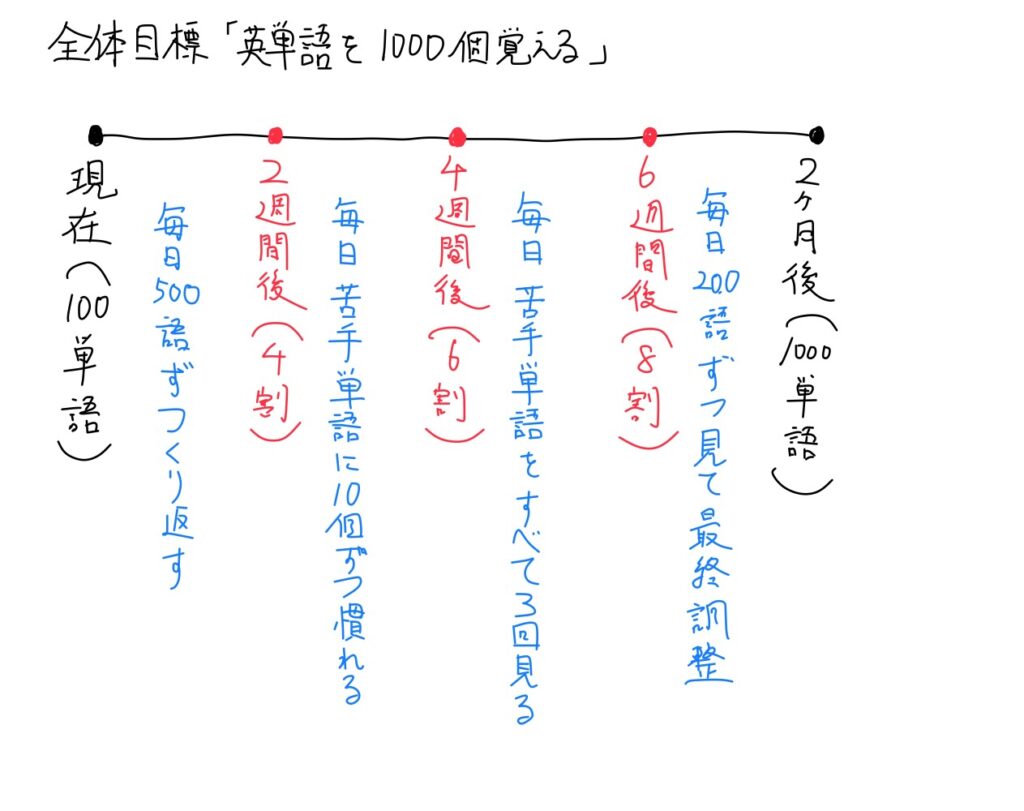

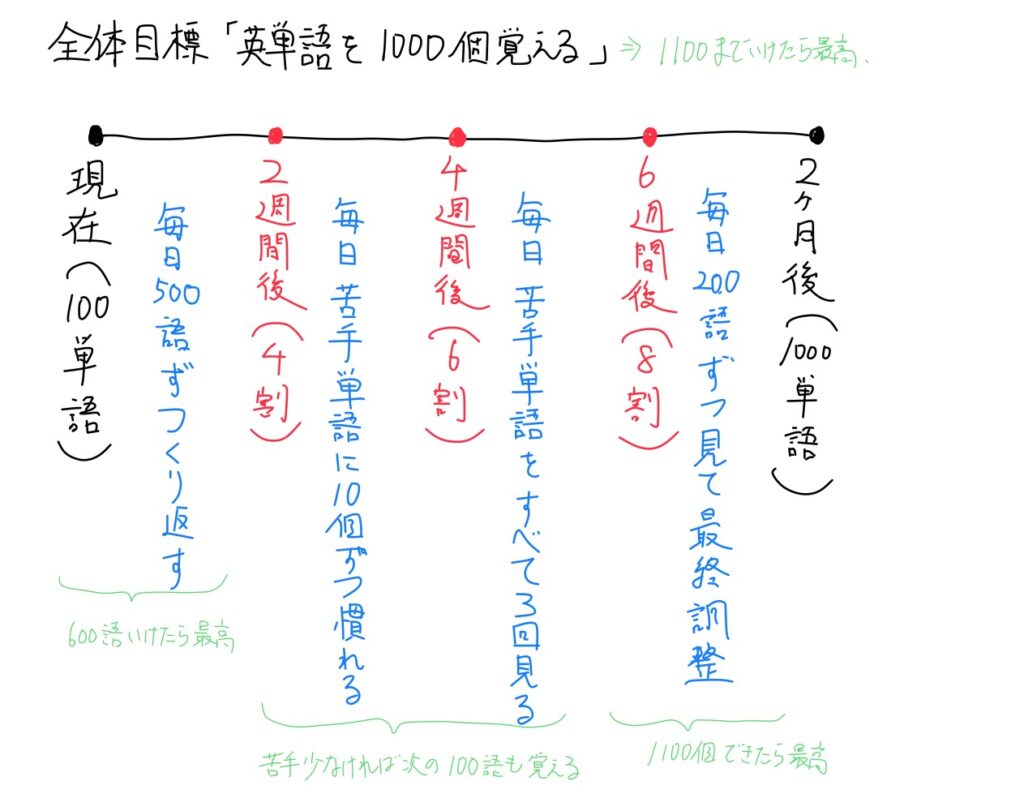

3, 中間ポイント間の方法論を考える

旅行の時と同じように、2の時点で自分が次おおよそどのようなルートを辿っていくべきかが明確になったはずだ。そこまで行けば次はそれぞれの中間ポイント間の内容を詰めていく。方法論を考えていくと思えば分かりやすい。たとえば先ほどの単語の例であれば、2週間後に4割覚えているために毎日500単語ずつざっと確認し2週間後で全1000単語を7周くらい確認できている状態を作る、といった形だ。次の2週間では覚えづらい単語を重点的にする、その次の2週間ではさらに覚えそびれているところを集中的にやる、最後の2週間では全体を見直し最終チェックを何度もやるというように、より具体的な行動を同様に計画する。各中間ポイントの達成率の測り方(小テストを作ってみるなど)も検討すると良い。この段階では実施日、使用する問題集、ページ数などを明確にし、次何をすれば良いのかが明らかであるようにしよう。

各中間ポイント間で用いるべき方法論が違うこともある。よく考えながら最適な方法を導き出そう。

4, スケジュールのリスク管理をする

旅行日程では道が渋滞したり、天気が悪かったりすることもあると紹介した。勉強でもよく似たことが起こる。思ったより勉強に時間がかかったり、やる気がでない日があったり、体調不良になったりということもあるだろう。このような場合に備えて、埋め合わせができるようにあえて「何もしない時間」や「余裕時間」を設けておくと良い。

また、思ったよりスムーズに進むこともあるだろう。このような場合に備えて「70%目標」と「100%目標」を設定しておくのがおすすめだ。70%目標とは「ここまでいったらとりあえず合格」というラインで、100%目標は「ここまでいったら最高」というラインだ。高すぎる目標を立てるとモチベーションが持たず、低すぎると逆にサボってしまう、といったことを克服する手段として最適だ。

5, 最終の調整をする

作成したスケジュールが実行可能なものになっているのかなどを最終確認する。この段階では先生など他の人に見てもらうのも良い。

6, 勉強計画を実行する

勉強計画も旅行計画と同じく、作るだけではただの紙切れであり、時間の無駄である。実際に実行してこそ意味があるものだ。この計画法で作成した勉強スケジュール・勉強計画は机の前に貼ったりして常に確認できるようにするのが良いだろう。そして都度振り返り、自分の計画が適切なものであったかを反省し、次に活かすのだ。

勉強のスケジュール法で受験を乗り切ろう!

今回は勉強スケジュールの立て方を、旅行日程の作成方法と結びつけながら紹介しました。大切なことは、大きな流れを捉えてから、細分化し具体化するということです。旅行日程の場合、全体の流れが掴めていないと、まともに到着できなかったり旅程を組むのが非常に難しくなるので、無意識の中でもこのような計画法に取り組んでいるはずです。しかし勉強は、予定を組まなくても漫然と前から順番にただ取り組むということができてしまいます。そして最後いざとなった時にゴールが見えず、無謀なままテストに突入し、負けてしまうのです。

私どもはこのような旅行×勉強をテーマとしたコーチング講座を学校向け・個人向けに実施しております。より詳細な予定の立て方のコツなどをオリジナルのワークシートなどを用いて学生の皆さんにお伝えし、実際にスケジュールを実行できるように促します。またたとえば今回少し紹介している英単語の勉強法などにもあらゆる工夫が含まれています。このような勉強法のコツやモチベーションの保ち方など、所属学生が受験を乗り越えた方法を紹介します。ご興味のある方はぜひお問い合わせページよりご連絡ください。

コメント