みなさんは旅行が好きだろうか。今や交通網が発達し、日本国内の大概の場所へいくことができる。そこで美味しいものを食べたり、温泉に入ってくつろいだりするわけだ。基本的に旅は娯楽として扱われているだろう。では歴史をみるとどうだろうか?この記事では日本における旅の役割の歴史的な遷移、そしてこれからの旅行について、年100日旅行する旅行系東大生が検討していく。

生きるための旅

まずは「生きるための旅」について考えていく。縄文時代、人々は食糧となる動植物を探すために、山や川を行き来しながら生きていた。弥生時代に農業が始まったあとも動物の狩猟のための旅は続いたらしい。また、ものを売るために旅をする行商などもいた。

このような話を聞くと、生きるための旅は過去のもののように思えるが、運送業者のように移動そのものを仕事とする人は現代においても多くいる。旅の必要がなくなったというよりは、旅の役割が分離され、特定の人たちがその旅のパートを担うようになったというのが正しいだろう。一方、目線を広げてみると、旅行系YouTuberのような人たちも生きるために旅をしていると言える。さらに会社へ通勤するサラリーマンも、毎日移動しているのだから広義では旅人だと言える。

行政の義務として行われた旅

次に紹介するのが税を納めるための旅である。民俗学者の柳田國男氏は「豆の葉と太陽」において、旅の原型は租庸調を納めるための納めに行く道のりであると述べている。旅の語源についても、当時は自ら食糧や寝る場所を探さなければならなかったため近隣住民に「給べ(たべ)」とよく言っていたことだとしている。租庸調は奈良時代の税制であり、重い荷物を自ら朝廷へ運ぶ必要があったそうだ。

また大名に対して課された義務として有名なのが参勤交代である。江戸時代に幕府のもとで仕事をさせるために行われたが、これにより年に1度自身の領地と江戸を往復する必要があった。

現代で「行政の義務として行われる旅」というのを探すのは難しいように感じるが、印鑑証明を受ける際に役所にいくといったことも広義では旅と言えるかもしれない。

信仰のために行われる旅

かつては道路の状況などがひどく、旅は生命の危機を伴うものであった。そのため食糧が安定して以降は、よほどのことがなければ自主的に旅行をしようという気にはならなかったらしい。一方、その強い動機として「信仰」があった。厳しさ故に修行のような形で行われた旅や、伝道のために行われた旅もある。また一般人は神社仏閣に参拝するために旅をした。

のちに交通環境が改善してきたのちは、伊勢神宮参りやお遍路などが流行り、江戸時代に農民の暮らしが制限されていた間も、宗教行為を妨げることはできない点を生かし伊勢参りなどと言って旅に出かけ、限られた旅の機会を楽しんだそうだ。

なお欧米においても教会へ訪れるための旅など、信仰に関する旅は多かったそう。現代においても神社やお寺は観光客がたくさん訪れている。このような信仰の旅は現代にも続いているのだろう。一方、信仰というよりは文化として触れている人が多いようにも感じる。

戦時中の旅

戦時中は鉄道の運賃を値上げしたり、列車本数を大幅に削減したり、不要不急線を休止させたり、証明書の提出を求めたりしたそうだ。一般の人々は生活の厳しさもあり、ほとんど旅行ができなかったと考えられる。そのような中でも修学旅行は大義があれば実施できたらしい。伊勢神宮や橿原神宮など、皇室に関わる場所を「聖地巡拝」するといった形で旅は行われた。

現代の旅

現代の人々は移動制限などの規制は概ねなくなり、自由に旅行ができるようになった。義務や生存のための旅という役割は減り、娯楽としての旅の役割が大きくなってきた。また、戦後加速した都市への一極集中などにより、帰省のための大移動が増加した。そして旅はどこか「特別なもの」になり、連休や年末年始など特定の期間に多くの人が集中して旅をするようになった。新型コロナウイルス感染拡大防止のために一時は旅がほぼ完全になくなったタイミングもあったが、旅行の需要は回復し、やはり人が旅を求めているのであろうということが感じられた。また現代の旅の目的はSNS映えといった承認欲求ともつながってきている。娯楽に加え旅に新しい役割が与えられつつあるようだ。

歴史の一方向性と、歴史の循環性について

ここまでの流れを大きくみると、旅は縄文・弥生時代には「生存の手段」として日常に根付いていたが、その必要がなくなり徐々に旅は必要性はなくなっていった。そしてその後「安全に生きるため」の義務として税を納めたりするための旅が行われ、再度旅の必要性は違った形で増えてきた。またのちには旅を通して信仰を表したり、親族に会いに行ったりなど、「社会で生きるため」に旅が行われた。一方全体の流れとしては交通機関の発展や団体旅行ブーム等で一度明治時代以降に伸長したが戦時中へ向かって旅は特別なものとなり、機会は減っていった。現代もおよそその流れの続きの中で、やや機会は増えたものの、なお旅は特別なものとなっている。

歴史学において「歴史は一方向である」という主張と「歴史は循環する」という主張が存在する。私たちが学んだ歴史は年表で表され一方向的であるように思える。一方、たとえば海面は一定のペースで上下するし、地球の気温も似たパターンの上下変動が繰り返されてるという点で循環していると言える。現代社会を見ても、流行や政治で「反復」と思われる現象見られることがあるだろう。

そして最終的に「歴史は一方向的なものと循環的なもののハイブリットだ」といった主張がなされるわけである。

この旅の歴史をこの考え方に置き換えてみたい。まず循環的な歴史という視点で考えると、旅の需要は一度減少し、また増加し、減少し、増加し、減少するという循環をとっているように見える。そして今は減少したあとのフェーズであるように思える。次は増加のフェーズへと映っていくのではないかと邪推できる。

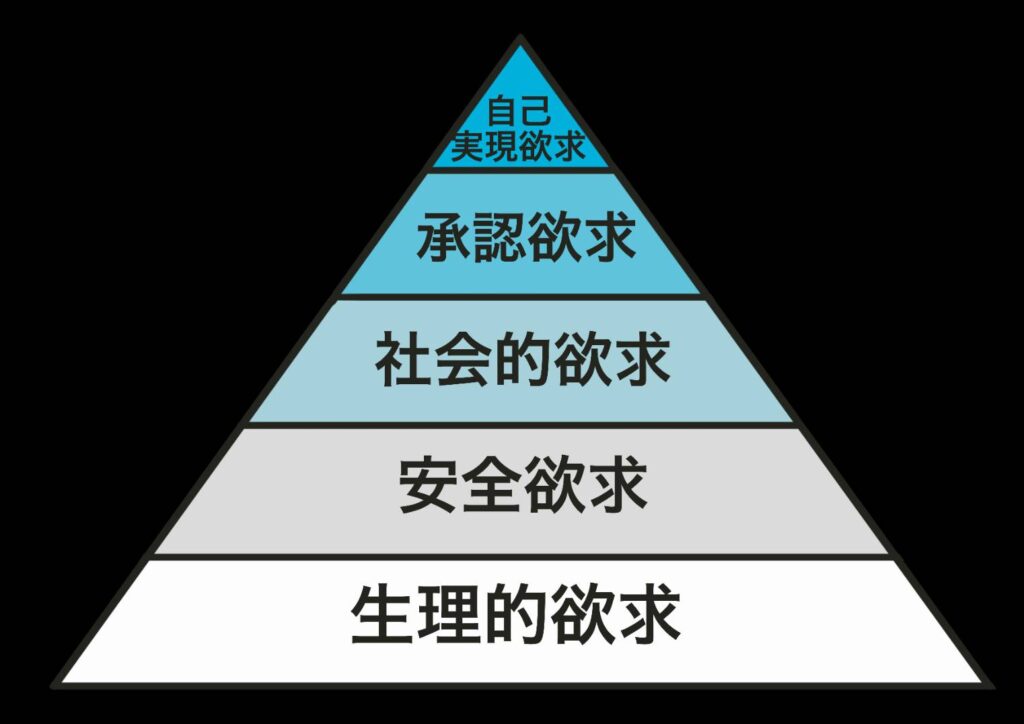

次に旅の歴史を一方向的な歴史という視点で考えてみたい。旅の役割は「生存の手段」から「安全に生きるための手段」へ、その後「社会性のための手段」になり、現代は「承認欲求のための手段」となってきている。この流れは「マズローの欲求段階説」において下層から上層への動きと非常にリンクする。このまま行けば次は「自己実現欲求の手段」の旅が実施されると予測できる。「自分らしさ」を表現する旅とはなんだろうか。私たちは未来の旅の役割を考える時にきているのかもしれない。

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント