イントロダクション

「最長片道切符」。鉄道ファンならずとも、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?JR等の路線を使い、同じ駅を二度と通らず、最も長い距離を移動する片道切符。それは、単なる移動手段を超えた、壮大な冒険の始まりを意味します。

日常から解き放たれ、列車に揺られながら日本の美しい風景を堪能し、人との出会いを楽しみ、そして何よりも、自分自身と向き合う時間。最長片道切符の旅は、そんな特別な体験を与えてくれます。

この記事では、実際に最長片道切符を使い2ヶ月間旅行をした現役東大生ライターが、最長片道切符の基礎知識から、ルートの選び方、旅の計画、そして実際に旅に出る際の注意点まで、徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたもきっと、最長片道切符の旅に出たくなるはずです。

最長片道切符とは?基礎知識

最長片道切符とは、JR等の鉄道網を利用して、同じ駅を二度と通らず、片道で最も長い距離を移動する乗車券のことです。途中下車を何度もしながら、日本中のあらゆる場所を巡ります。この旅は、単なる移動手段ではなく、「究極の鉄道旅行」とも呼ばれるほど、多くの人々にとって憧れの的となっています。

定義とルール

最長片道切符の基本的なルールは非常にシンプルです。

- 片道であること: 同じ駅を二度通ることはできません。JRの切符のルールにおいて、同じ駅を二度目に訪れた時点でその片道ルートは終了することになっています。ただし折り返し特例などで、改札を出ない限り同じ駅を通ることが認められる場合があります。あくまで切符に登録するルートが片道の要件を満たしていることが重要です。

- 原則JR線のみ利用可能: 原則としてJR以外の私鉄の路線は利用できません。ただし一部例外があり、この解釈によって最長ルートのパターンが複数生まれることになります。

- 最長ルートであること:最長片道切符であるためには最長のルートである必要があります。何を基準とした最長であるのかによっても最長ルートのパターンが複数生まれています。

これらのルールに基づいて、複雑な路線網の中から最長のルートを導き出すのは、まさにパズルを解くような面白さがあります。

最長片道切符の歴史

初期の試み:東京大学旅行研究会(1961年)

国鉄の最長片道切符による旅行を初めて試みたのは、東京大学旅行研究会の会員だと言われています。鹿児島県の古江線海潟駅から北海道の広尾線広尾駅まで、12,145.3キロを25日間かけて旅行しました。ただしのちにこのルートは当時の最長ルートではなかったことが判明しました。

宮脇俊三氏の「最長片道切符の旅」(1978年)

紀行作家の宮脇俊三氏が、広尾線広尾駅から指宿枕崎線枕崎駅まで、13,267.2キロの旅行を行い、その記録を著書にまとめました。この書籍は、鉄道ファンのみならず、一般の人々にも「最長片道切符」の存在を広め、多くの人々を魅了しました。その結果、「最長片道切符」は鉄道ファンのみならず一般の人にも知られる鉄道旅行の代名詞のようになりました。

国鉄分割民営化とその後

国鉄の分割民営化(1987年)により、JRグループが発足し、廃線や新規路線建設などにより路線の状況が大きく変化しました。その後も、鉄道ファンや旅行愛好家によって「最長片道切符」の旅は続けられ、様々な記録や体験談が残されています。

列島縦断 鉄道12000km 最長片道切符の旅

2004年に放送されたこの番組で、関口知宏さんはJR線の最長片道切符を使用し、日本列島を縦断する旅に挑戦しました。42日間にわたる旅の様子は、各地の人々との触れ合いや、車窓から見える美しい風景とともに放送され、多くの視聴者を魅了しました。放送では、毎日途中駅から生中継をおこない、また、関口氏が毎日描いていた絵日記も番組内で公開され反響を呼びました。

近年の動向

近年では、インターネットやSNSの普及により、「最長片道切符」のルート情報や旅行記などが容易に手に入るようになりました。また、鉄道関連のテレビ番組や雑誌などでも、「最長片道切符」の旅が取り上げられることがあります。

最長片道切符の計算について

最長片道切符のルートを計算するのは、非常に複雑な作業です。しかし、現在では、インターネット上で経路計算サイトやツールが提供されており、比較的簡単にルートを調べることができます。ただし、これらのツールはあくまで参考として利用し、最終的なルートは自分で確認することが重要です。

最長片道切符のバリエーション

最長片道切符の旅には、そのルールの解釈によってさまざまなバリエーションがあります。まずルートにJR線以外を含むか含まないかにより以下の4パターンに分けられます。

JR路線のみを含むパターン

JR線路線内で完結するパターンです。

IGRいわて銀河鉄道を含むパターン

JRの切符はルート内に一部の私鉄路線を1度だけ含むことができます。この私鉄線を含むパターンにおいてもっとも距離が長くなるのがIGRいわて銀河鉄道を含む場合です。この路線は以前はJR東北本線を構成していましたが、東北新幹線延伸の際に並行在来線として第三セクター化された区間です。

JRが運営するBRT線を含むパターン

東日本大震災で津波の被害を受けた沿岸部では、鉄道跡地を転用した専用道路にバスを走らせるBRT化によって路線を復旧させた区間があります。このバス路線はJRが管轄しており、JRの切符のルートに含めることができます。

IGR線とBRT線の両方を含むパターン

このパターンは現在は少なくともJR東日本では発券できなくなりました。BRT路線を私鉄路線として扱うようになったことが原因とみられています。私鉄路線は一度しかルートに組み込むことができないのです。

さらに、どの尺度を基準に最長ルートを決定するかにより以下の3パターンに分けられます。

営業キロを元に計算するパターン

JRの路線延長や駅間距離などは営業キロという尺度で決められています。運賃計算の際などにはこの営業キロが基準として求められます。

運賃計算キロを元に計算するパターン

JRの運賃は先述の営業キロに対応して決められていますが、地方路線と都市部の路線では営業キロあたりの運賃が異なっているなど、一様ではありません。このように賃率の異なる区間をまたぐ場合の運賃計算において使用されるのが運賃計算キロです。具体的には運賃が割高に設定されている側の路線の営業キロを賃率に合わせて伸ばした距離(擬制キロ、地域によっては賃率換算キロとも呼ぶ)を用います。割高になっていない方の営業キロと割高になっている方の擬制キロ(賃率換算キロ)を足したものを運賃計算キロといいます。

実際に乗車可能な距離を元に計算するパターン

先に紹介した折り返し特例(名古屋〜金山間など)や、運賃を計算する際に自動的に距離の短い方のルートで計算される場合(三原〜海田市間など)等を考慮し、実際に乗車できる距離の長さを重視したパターンです。

この他にも、小倉〜博多間で山陽新幹線と鹿児島本線を別線として扱うか否かといった、JR担当者でも解釈が分かれると言われる差異もあります。

自分自身の興味や目的に合わせて、自由に旅のスタイルを選ぶことが重要です。

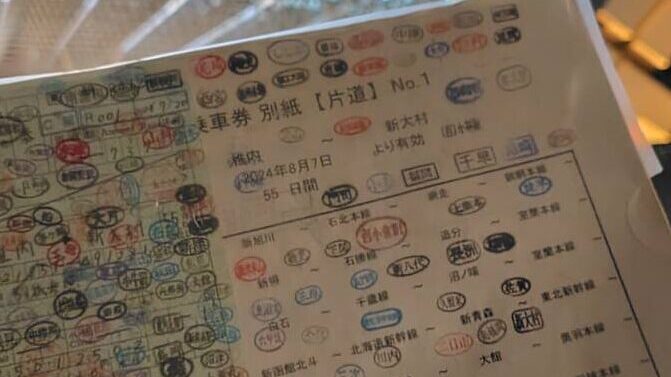

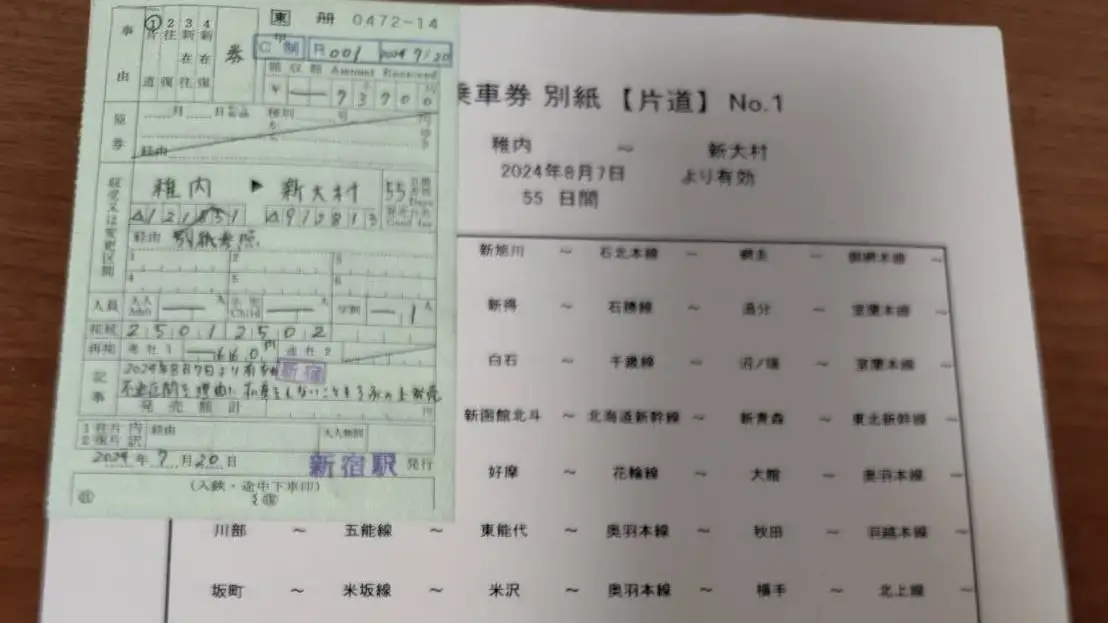

私が最長片道切符を使用した際には「IGR線を含む」「運賃計算キロによる」「山陽新幹線と鹿児島本線は同一路線」という条件で最長キロを解釈しました。切符自体は74000円程度でした。出札補充券に経路の別紙を加えた5ページにもわたる切符を発行してもらいました。

最長片道切符のルート

最長片道切符のルートは、JRの路線状況によって変動する可能性があります。しかし、一般的には、日本の端から端まで、できるだけ多くの路線を経由するルートが最長となります。

代表的なルート紹介

代表的な最長片道切符のルートとしては、以下のようなものがあります。

- 竹松(長崎県)駅発、長万部(北海道)駅着:営業キロバージョンの最長片道切符の場合この発着駅の組み合わせになると思われます。

- 稚内(北海道)駅発、新大村駅(長崎県)着: 運賃計算キロバージョンの最長片道切符の場合、この発着駅の組み合わせになります。筆者はこのルートを使用しました。

これらのルートは、いずれも非常に長い距離を移動するため、長期の休暇が必要となります。

なお筆者のルートは以下のようになりました。

各ルートの所要時間、距離、費用(筆者の事例紹介)

最長片道切符の旅は、非常に長期間にわたるため、所要時間、距離、費用もかなりのものになります。

所要時間

ルートや旅のペースによって異なりますが、一般的には1ヶ月から2ヶ月程度の期間が必要です。筆者の場合は約50日間の旅行となりました。しかし観光の時間を減らせばより短い時間で移動できますし、より日数を伸ばすこともできます。ただし最長片道切符の有効期間がおよそ55日前後なので気をつけましょう。またこの切符は旅行前の準備にも長期間必要で、私の場合、切符の申し込みから発券まで2週間ほどかかりました。ルート計算も含めると遅くとも1ヶ月前までには準備を始めることが必要でしょう。

距離

最長ルートの場合、2025年現在、券面だけでおよそ12000キロメートルとなります。さらにスタート駅までの移動、ゴール駅からの移動など、結果的にはさらに移動距離が長くなるでしょう。

費用

宿泊するホテルや食べる食事の質、特急を使う頻度などにより大きく前後します。私の場合はネットカフェ宿泊、特急使用を控えるなどにより、全体の旅費は30万円ほどかかりました。旅行の間、オンラインでできるアルバイトなどを行うことにより旅行費用の一部を賄いました。

これらの情報を参考に、自分の予算やスケジュールに合わせて旅行のスケジュール等を検討することが重要です。

各路線の特徴と見どころ

最長片道切符の旅では、さまざまな路線を乗り継ぎます。各路線には、それぞれ異なる特徴や見どころがあります。

実際の筆者の旅行の様子は当サイトでこれから順次紹介していきます。みなさんの旅行の参考にもなればと思います。ぜひご覧ください。

最長片道切符の旅の計画と準備

最長片道切符の旅は、綿密な計画と準備が不可欠です。ここでは、旅の計画と準備のポイントについて解説します。

切符の購入方法

最長片道切符は、JRの主な駅のみどりの窓口で購入できます。購入の際には、ルートを事前に計画しておき、窓口で相談しながら購入するとスムーズです。

持ち物チェックリスト

長期間の旅となるため、必要な持ち物をしっかりと準備することが重要です。

私が旅行の際に持っていったものは以下のようなものです。持ち運びの利便性に考慮してリュックサックで旅行をしました。

- 衣類: 季節に合わせた衣類、下着、靴下、雨具

- 日用品: 洗面用具、タオル、常備薬、日焼け止め、虫除け、ビニール袋

- モバイル用品: スマートフォン、充電器、モバイルバッテリー、パソコン、ポケットWi-fi

- その他: 財布(現金多め)、地図、筆記用具、貴重品入れ、切符、保険証

荷物はできるだけ軽くすること、またセキュリティ面への対策として貴重品を身につけておけるようにすることがおすすめです。

宿泊施設の手配

旅の期間中は、宿泊施設を確保する必要があります。

- ホテル: 快適な滞在を求める方におすすめです。

- ゲストハウス: リーズナブルな価格で宿泊できるため、費用を抑えたい方におすすめです。

- ユースホステル: 若者向けの宿泊施設で、交流を楽しみたい方におすすめです。

- ネットカフェ: 筆者は快活CLUBを多用しました。学割を使えば8時間1500円程度で滞在でき、飲みものや朝食(トースト)、シャワー・タオルの使用もできることからとても使いやすかったです。

旅程の立て方と注意点

旅程を立てる際には、以下の点に注意しましょう。

- 無理のない計画: 詰め込みすぎず、余裕を持った計画を立てましょう。特に地方部では2時間以上電車が来ないこともよくあります。ある程度余裕のある計画をしていないと、その日のうちに宿泊できる場所に辿り着けなくなる可能性もあります。注意しましょう。さらに長期間の旅行においては台風などの自然災害や体調不良などでしばらく足止めをくらう可能性も十分あるので、予備日を複数設定しておくなどの工夫をすると良いでしょう。

- 列車の時刻: 列車の時刻を事前に確認し、乗り換えに十分な時間を確保しましょう。初めて訪れる駅などで迷い、乗り換えしそびれることもあるので注意しましょう(筆者も一度やってしまいました)。乗り換え駅につく前に駅の構内図などをあらかじめ確認しておくと安心です。

- 体調管理: 長期間の旅となるため、体調管理に気を配りましょう。

費用を抑えるためのコツ

最長片道切符の旅は、費用がかかるため、できるだけ費用を抑えるための工夫が必要です。

- 格安の宿泊施設を利用する: 先ほど紹介したネットカフェなどは(インバウンドの影響をほとんど受けていないこともあり)物価高の世の中においてもかなり安い値段で宿泊することができます。

- オンライン等でスキマ時間に働く: 近年はリモートワークが盛んになってきています。移動中や待ち時間などで働くこともできるのでおすすめです。

- 特急列車を賢く使う: 特急列車は早く移動ができるため便利ですが、特急料金がかかります。一方、特急を使わなかったことにより旅行日数が伸びてしまうと、その分宿泊費等の滞在費がかかります。そこでおすすめなのが特急に乗る区間を短くするという方法です。特急列車の前にでる普通列車や快速に乗り、特急列車の退避待ちをするギリギリまで乗って、途中から特急に乗り換えるという方法です。特急に乗る区間が一駅違うだけで数百円単位で料金が変わる場合もあります。さらに繁忙期と閑散期で料金が異なることがあるので、平日・休日で移動距離に差をつけるなどの工夫も良いでしょう。

- (学生限定)学割がないか常に注意:JRの切符をはじめ、宿泊施設や飲食店、博物館など、よく見ると学生割引が適用できる事例が多いです。見落とさないように注意しましょう。

最長片道切符の旅の魅力と注意点

最長片道切符の旅は、多くの魅力がある一方で、注意すべき点もいくつかあります。

魅力

- 絶景: 日本各地の美しい風景を堪能できます。車窓の移り変わりを眺めていると、この国の美しさを実感することができます。また長い間旅行をすると、「稲が大きくなってきたなあ」など、季節の移り変わりも感じることができます。

- 出会い: 旅先でさまざまな人との出会いがあります。「今日本縦断しているんです」と現地の人に伝えると話がはずむものです。電車に乗る現地の人々の方言などのうつりかわりも旅情があります。

- 達成感: 長期間の旅を終えた時の達成感は格別です。

- 自己発見: 旅を通して、自分自身を見つめ直すことができます。長期間の旅では「なぜこんな旅をしているのだろう」と感じる瞬間もあります。しかしその時に旅の前に見えていなかった何かが見えるのだと、私は旅を通して感じました。

注意点

- 体力: 長期間の旅となるため、体力が必要です。適切なタイミングで家に帰ったり、少し良いホテルに泊まったりするなど、休むことも大切にしましょう。

- 時間: 旅の期間を十分に確保する必要があります。月単位で休みをとる必要のある旅行であるため、社会人にとってはかなりハードルが高い旅行です。しかし週末に部分的に旅をしてコマを進めていくという方法をとっている人もいます。少なくとも、焦るとトラブルの原因となりますし、旅の楽しさも半減してしまうので、余裕を持って旅行をしましょう。

- 予算: 旅の費用を事前にしっかりと計画する必要があります。野宿などをするのであれば別ですが、私の場合にかかった30万円はかなり最低ラインに近いと思います。内訳などはこれからの記事において紹介していきますが、予算組みは慎重に行いましょう。

- トラブル対策: 予期せぬトラブルに備えて、準備をしておく必要があります。特に焦るのが「切符をなくす」「充電がなくなる」などです。また突然の大雨で荷物が全てずぶ濡れになったこともありました。電車が突然運休になることもありました。起こりうる様々な事象をイメージして対策しておくと安心です。私の失敗談も旅行記とともにお伝えしていきます。

旅のヒントとアドバイス

鉄道旅の楽しみ方

鉄道旅ならではの楽しみ方を見つけましょう。私は旅行中、鉄道の乗り潰し(乗った場所を地図上などに記録していくこと)を行って、未踏の地に踏み入れ、未乗の路線に乗っているという感覚がとても楽しかったです。さらに車窓の風景のうつりかわり、ディーゼルカー独特の香り、古い車両特有の哀愁などをも旅情があります。台風が直撃して電車が止まり、車内で一晩を明かしたのも思い出です。

写真撮影のコツ

旅の思い出を写真に残しましょう。「乗り換え駅の駅名標の写真を全て撮る」などテーマを決めるとあとでまとめた時に達成感が大きくなります。

鉄道旅行のマナーと心得

鉄道を利用する際のマナーを守りましょう。迷惑鉄オタにならないように注意しましょう。

最長片道切符の旅の体験談

実際に最長片道切符の旅に出た人々の体験談は、旅の計画を立てる上で非常に参考になります。

- ブログ: 多くの旅行者が、旅の記録をブログで公開しています。

- SNS: SNSでも、旅の様子を発信している人がたくさんいます。

これらの体験談を読むことで、旅のイメージを具体的に持つことができます。

本サイトにおいてもこれから旅の様子を写真を含めながら順次公開していきます。

旅のすすめ

最長片道切符の旅は、人生においてかけがえのない経験となるでしょう。もし、少しでも興味があるなら、ぜひ挑戦してみてください。きっと、忘れられない思い出になるはずです。

まとめ

最長片道切符の旅は、日本の魅力を再発見する旅であり、自分自身と向き合う旅でもあります。この記事を参考に、あなたもぜひ、最長片道切符の旅に出かけてみませんか?